Un saluto ai nuovi/e iscritti/e 👋

Se siete qui probabilmente è perché la mia ultima newsletter è andata molto bene, evviva!

In Da dove vengo, il memoir in cui Joan Didion esplora le sue radici familiari e californiane, a un certo punto viene raccontato l’aneddoto dell’ascesa al successo del pittore Thomas Kinkade.

Originario di Sacramento, negli anni Novanta Kinkade acquisisce fama internazionale grazie alle sue opere che ritraggono paesaggi naturali, villaggi e cottage immersi in una peculiare dimensione idilliaca, un’atmosfera magica realizzata attraverso il sofisticato impiego di linee morbide e colori luminosi.

Come racconta la stessa Didion, la cifra stilistica di Kinkade diventa il fattore determinante del suo successo, un approccio distintivo che permette all’artista di conquistare la nomina di “pittore della luce” e conferisce alle sue opere “un carico emotivo palpabile”, un’aura perlacea attraverso cui luoghi realmente esistenti diventano protagonisti di un immaginario eccentrico e fiabesco.

Nelle cartoline di presentazione che accompagnavano le sue opere, questa cifra stilistica veniva efficacemente sintetizzata con l’espressione “splendore Kinkade”, un marchio di fabbrica in grado di rendere immediatamente riconoscibile l’essenza dei suoi quadri e dare un nome a quel sentimentalismo fantastico che ne aveva determinato la popolarità.

Se per esperti e ammiratori lo “splendore Kinkade” rappresentava quindi la capacità dell’artista di comunicare emozioni difficilmente esprimibili a parole, per Didion diventa subito metafora dell’attitudine, per lei tutta americana, di contraffare la realtà per ricavarne un senso di legittimazione e di autenticità. Lo “splendore Kinkade” mette in luce solo un certo tipo di sguardo sulla realtà, un particolare tipo di fantasia che isola l’oggetto del desiderio dal complesso contesto storico e territoriale in cui è situato.

Quando la scorsa settimana ho letto questo numero della newsletter di Haley Naham sull’inquietante canone estetico che contraddistingue le produzioni Netflix, non ho potuto fare a meno di associare l’operazione del servizio di streaming a quella di Kinkade.

Non è un caso, infatti, che Naham descriva l’insieme di scelte estetiche che accomuna i prodotti Netflix coniando l’espressione “Netflix shine”. Nell’articolo, l’autrice confronta due scene molto simili provenienti da film di epoche storiche diverse – Harry ti presento Sally (1989) e Moonshot (2022) – osservando:

The latter is more polished and “perfect,” but to what effect? It looks strange, surreal, both dim and bright at the same time. Everything is inexplicably blue or yellow, and glows like it’s been FaceTuned.

Nonostante i canoni estetici siano profondamente cambiati dagli anni Novanta di Kinkade, lo splendore sembra ancora svolgere la stessa funzione che aveva intuito Didion, anche nei contenuti Netflix. L’uso standardizzato di luci e inquadrature dà vita a quel glow surreale di cui parla Naham, con l’effetto di isolare una suggestione estetica dal contesto per trasformarla nel principale filtro narrativo. In altri termini, il “Netflix shine” è l’ennesima rappresentazione della realtà attraverso il linguaggio “emotivamente curato” delle vibes.

Che la curatela estetica “di massa” sia il linguaggio del XXI secolo non è una novità, il fatto però che questo linguaggio sia sempre più influenzato dal tentativo di “trasmettere delle vibrazioni” merita quantomeno una riflessione dal punto di vista della rappresentazione tecnologicamente mediata.

In un articolo sul New Yorker, Kyle Chayka sostiene che l’aumento esponenziale del vibe-talk sia il segnale di un importante cambiamento culturale che riguarda soprattutto il nostro rapporto con gli spazi digitali: se un tempo andavamo online per “leggere gli altri”, oggi non frequentiamo più le piattaforme per scoprire nuove narrazioni, ma per fare esperienza di “momenti di eloquenza audiovisiva”, ovvero di tutti quei contenuti che prima ancora di veicolare una storia, trasmettono una sensazione di pancia: le vibes.

Luci, suoni e musica vengono attentamente assemblati da brand e creator per amplificare un mood e trasmettere energie tanto vaghe nella loro capacità di trovare riferimenti linguistici, quanto dettagliate sotto il profilo sensoriale. Ma mentre sui social le vibes non sono più una novità, nel mondo della produzione cinematografica stanno diventando una presenza sempre più ingombrante.

Le vibes sono alla base del “Netflix shine”, ovvero del tentativo di far ruotare la storia attorno a pochi (e sempre più pigri) momenti di espressione audiovisiva, senza avere cura di mettere a fuoco il complesso contesto di relazioni e significati da cui nasce una determinata rappresentazione.

Le vibes non influenzano solo la scelta delle luci, ma anche della narrazione: sono il motivo per cui ogni singolo teendrama su Netflix ha il suo revival del “prom di sangue” di Carrie di Stephen King, in un citazionismo talmente esasperato da aver cancellato ogni legame con il senso della scena originale. E sono anche il motivo per cui White Noise sembra girato da Wes Anderson invece che da Baumbach, in barba alla complessità di un’opera come quella di DeLillo che, tra le tante cose, era riuscita ad anticipare anche il legame tra rappresentazione e vibrazioni. Nella celebre scena del “fienile più fotografato d’America”, infatti, Murray spiega a Jack:

Non siamo qui per catturare un’immagine. Siamo qui per mantenerne una. Lo capisci Jack? È un’accumulazione di energie senza nome.

E ancora:

Essere qui è una specie di resa spirituale. Vediamo solo ciò che vedono gli altri. Le migliaia che sono state qui nel passato, coloro che verranno in futuro. Abbiamo accettato di essere parte di una percezione collettiva. Questo letteralmente colora la nostra visione. In un certo senso è un’esperienza religiosa, come ogni turismo.

Le vibes (energie senza nome) vengono veicolate da impressioni catturate e consumate fuori dal proprio contesto (le foto del fienile) colorando la nostra visione collettiva, mettendo un filtro sulla realtà (lo splendore Kinkade, il Netflix shine).

Lo dimostra bene questo tool che sfrutta il deep learning per generare immagini sempre più coerenti e omogenee dal punto di vista estetico, partendo da un input dell’utente.

Basta cliccare su un’immagine della moodboard iniziale per vedere il mosaico trasformarsi e uniformarsi sempre di più al visual selezionato. Il tool, che non a caso si chiama Same Energy, viene descritto dai suoi ideatori così:

We believe that image search should be visual, using only a minimum of words. And we believe it should integrate a rich visual understanding, capturing the artistic style and overall mood of an image, not just the objects in it.

L’atmosfera generale guida il contenuto, ma la cosa più interessante è come viene “costruita” questa atmosfera. Il mood è determinato dall’isolamento di pochi elementi ben definiti, che vengono poi applicati a scenari diversi per produrre la stessa vibe. Una certa colorazione, un particolare tipo di luce, la scelta di un’angolatura, la grana di un’immagine. Lo splendore Kinkade.

Un particolare che ha attirato la mia attenzione mentre leggevo la pagina Wikipedia dell’artista di Sacramento è la voce “Authenticity”, dove si scopre che il metodo di produzione delle sue opere viene definito semi-industriale: si parte da una base prefabbricata fornita da Kinkade su cui, in un secondo momento, un gruppo di apprendisti applica decorazioni e imbellimenti seguendo un set di istruzioni finalizzate a ricreare il rinomato bagliore.

Anche la produzione di vibes può essere definita semi-industriale: l’input originale viene imbellito e colorato digitalmente assemblando elementi estetici codificati per restituire un preciso effetto emotivo. Il procedimento di Kinkade è affine a quello di Netflix e di Same Energy, ma anche alla produzione di immagini da parte degli utenti online: cercando nel tool le parole “mood” e “vibes”, infatti, ho ottenuto immediatamente due mosaici molto omogenei dal punto di vista estetico, costituiti da immagini che potremmo tranquillamente trovare su un feed Instagram o su una pagina Tumblr.

Il perfezionamento algoritmico in questo caso non è stato necessario perché il vibe-talk sfrutta già le stesse inferenze dell’IA: l’esperienza sensibile del mondo è un bacino da cui isolare ed estrarre alcuni aspetti della percezione, nel tentativo di incapsulare e rendere evidenti (e quindi leggibili, replicabili) stati d’animo, impressioni estetiche e zone d’ombra dell’emozione umana che finora abbiamo avuto difficoltà a esprimere.

Come sottolinea Mitch Therieau in questo articolo sull’origine delle parole “vibe”, “mood” e “energy”, il vibe-talk non è solo frutto della convinzione che i nostri stati interiori possano manifestarsi come rappresentazioni concrete nel mondo materiale, ma è soprattutto espressione della necessità di sentirci in controllo delle nostre emozioni in un mondo sempre più frammentato ed emotivamente intorpidito.

The gospel says: you are in control. Of your future, of your relationships, and most of all, of your emotions. As the boss of your own moods, you would no doubt like to invest in some technology to ensure that you’re getting everything out of them that you possibly can.

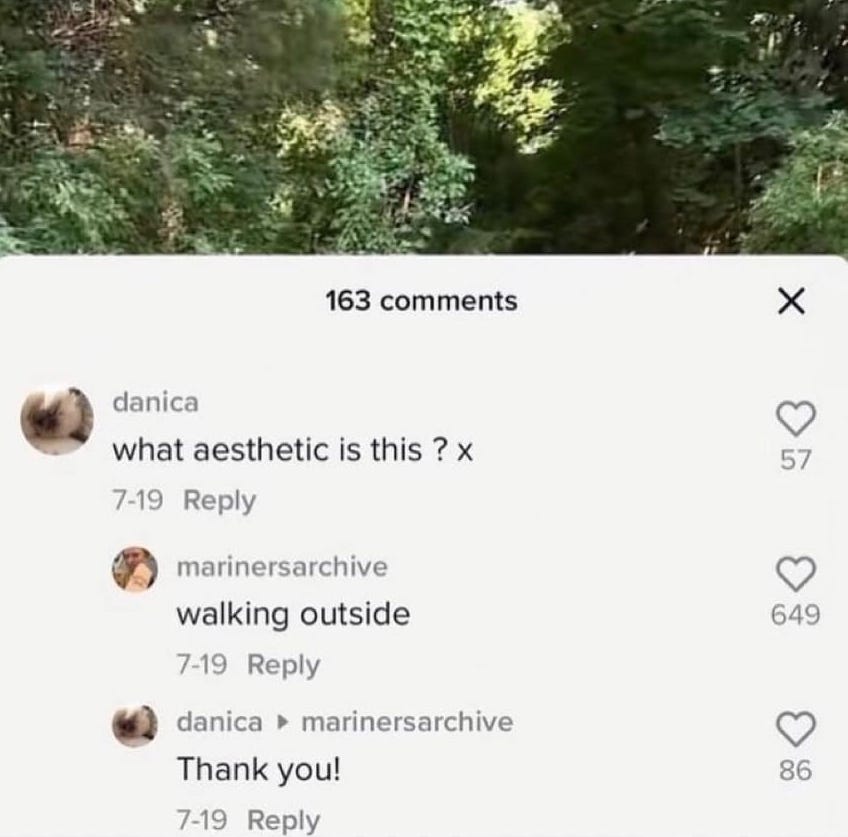

In un altro passaggio dell’articolo, Therieau analizza alcuni commenti degli utenti sotto i contenuti dell’account TikTok “vibes.you.crave”:

“I feel empty and satisfied at the same time,” writes one commenter. “These pics makes me feel empty and in a way i can’t explain,” confesses another. For young users on these platforms, the transcendental fucked-up-ness of the world does not register as a crisis, but as a vibe — a low-hanging miasma of ambient bad feelings. To invoke a vibe is to try to make this atmosphere a little more understandable, to gain enough distance from it to start to describe it.

Da questo punto di vista, il vibe-talk descriverebbe il tentativo di una nuova generazione di razionalizzare il periodo storico che sta vivendo e le emozioni contrastanti che ne derivano, cercando di non venire sopraffatti né dall’uno né dalle altre. Per raggiungere questo risultato, però, il vibe-talk genera un’inevitabile distanza tra il mondo e l’individuo, un’alienazione necessaria a trasformare l’esperienza sensibile in un oggetto misurabile.

Paradossalmente, il tentativo di sfruttare i nuovi media per ampliare il vocabolario delle nostre emozioni, finisce per banalizzare e appiattire i nostri tentativi di espressione.

Si tratta di un fenomeno molto simile a quello individuato dalla designer Elizabeth Goodspeed quando parla della fotografia pubblicitaria in un articolo su Eye on design. Goodspeed scrive:

In today’s extremely-online world, the vast availability of reference imagery has, perhaps counterintuitively, led to narrower thinking and shallower visual ideation. It’s a product of what I like to call the “moodboard effect.”

Goodspeed è forse la prima a dare un nome all’influenza del mood nell’advertising, ma un’osservazione molto simile era stata già prodotta in ambito artistico nel 1983, quando la storica dell’arte Svetlana Alpers ha coniato il termine “museum effect”.

A differenza dell’effetto moodboard, però, l’effetto museo non descrive l’appiattimento della creatività nella rappresentazione, ma parla di come determinate pratiche di visualizzazione delle opere possono influenzare la percezione dei visitatori per amplificarne il senso d’importanza. Entrando in un museo, ci addentriamo in un ambiente isolato, dove facciamo esperienza dell’aura degli artefatti artistici grazie alle scelte narrative ed estetiche operate all’interno di quel setting. L’illuminazione, la disposizione degli oggetti, l’utilizzo di segnaletiche particolari, l’impiego di elementi di separazione, come cordoni e teche.

Anche in questo caso, l’impressione emotiva passa da un’operazione di isolamento: dei visitatori dal mondo esterno, degli oggetti dall’ambiente circostante.

Il “moodboard effect”, allora, è probabilmente solo una delle molteplici conseguenze dell’effetto museo applicato alle nostre esistenze digitali. L’adozione della curatela estetica e del vibe-talk come linguaggio universale ci ha trasformato in curatori della nostra realtà, all’interno della quale trattiamo ogni elemento come una potenziale attrazione per lo sguardo altrui, da presentare in un setting visivamente accattivante.

Il risultato non è solo la nascita di un canone estetico ripetitivo e convenzionale, ma di una forma di alienazione collettiva in cui ognuno è un frammento sostituibile di una moodboard.

Come i paesaggi di Kinkade, le vibes funzionano solo quando si opera un isolamento dal contesto reale, quando le signore anziane sullo sfondo di Harry ti presento Sally vengono sostituite da un background generico o quando la folla è nascosta dietro l’obiettivo mentre si viene immortalati di fronte a un panorama mozzafiato.

La profonda solitudine del soggetto è la condizione indispensabile per la produzione di vibrazioni ed è anche la sua ultima conseguenza. È una specie di resa spirituale, la perfetta natura morta delle nostre esistenze.