La sorella di mio padre si è laureata nel 2013 in Scienze dei beni culturali con una tesi intitolata La famiglia e la sua documentazione fotografica, un’indagine di 230 pagine sugli album fotografici di famiglia e la loro importanza come strumenti di conservazione e condivisione della memoria collettiva. La tesi, oltre a una dissertazione storica sul rapporto tra vita familiare e medium fotografico, conteneva anche la riproduzione dell’intero archivio della famiglia De Pace, dai ritratti in albumina dei miei trisavoli datati 1903 allo scatto con la reflex che immortalava mio fratello nel salone di casa nel 2011. Nell’epigrafe, una dedica ai miei nonni scomparsi da anni e all’intero nucleo familiare, chiariva senza mezzi termini il carico emotivo di quel lungo lavoro di ricerca e di ricostruzione.

La mattina della discussione, per scrupolo e probabilmente per ansia, mia zia decise di presentarsi in facoltà due ore prima del suo turno. Nell’aula gelida erano presenti solo lei, suo cognato Walter, una collega di corso e una commissione di laurea impaziente di iniziare e indifferente al suo sogno di presentare “l’archivio De Pace” alla folta compagine dei parenti in arrivo. Dopo mesi di aspettative e di duro lavoro, la discussione ufficiale di mia zia finì per essere un evento triste e sbrigativo, con un pubblico esiguo e un corpo docenti spietato.

Una volta raggiunta la facoltà e ricevuta l’infelice notizia, però, la compagine ebbe una reazione inattesa. Esaurite le lamentale e stemperato lo sdegno, decise di sfidare secoli di formalità e protocolli universitari occupando di nascosto un’aula vuota dell’edificio per mettere in scena una nuova discussione, stavolta più vicina ai sogni di mia zia. Mio cugino Luca avrebbe pensato a collegare computer e proiettore, mentre zio Walter e la collega di corso, unici testimoni della cerimonia, avrebbero fatto parte della commissione improvvisata. Il resto della mattinata venne trascorso così, in una solenne rievocazione degli eventi di sole due ore prima, con tanto di proclamazione e lacrime finali.

Il risultato di quella giornata è registrato in un dvd che custodisco gelosamente da quasi dieci anni e che ogni tanto ho fantasticato (con grande ingenuità, lo so) di presentare come opera d’arte contemporanea. Purtroppo io non ero presente all’evento, ma quando mia zia mi ha regalato la sua tesi, accompagnata dal fatidico compact-disc, non ho potuto fare a meno di associargli una delle qualità che più mi ossessionava in quegli anni: Fluxus.

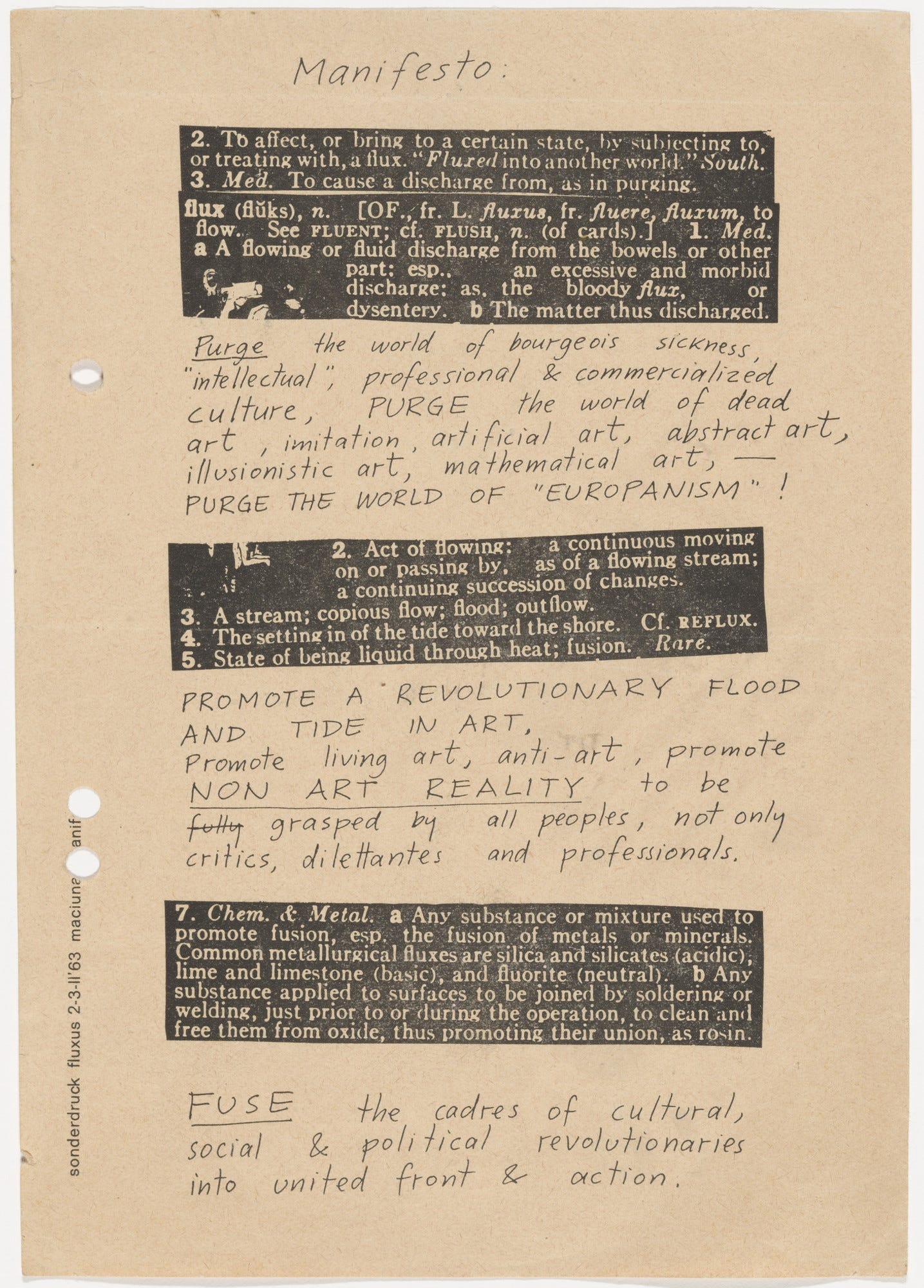

In latino fluxus significa “fluire”, mentre la parola inglese flux può essere tradotta anche come “fuoriuscire”, “sfociare”. Per l’artista lituano-americano George Maciunas, Fluxus significava prima di tutto anti-arte, una nuova corrente di pratiche e visioni eterogenee pronta a rivoluzionare il panorama artistico privatizzato e museificato degli anni Sessanta. Il movimento aperto che nacque dal suo manifesto del 1963, trasformò Fluxus in un concetto ibrido e potente, contemporaneamente sinonimo di interdisciplinarità, indeterminatezza e, soprattutto, errore. In una conversazione con lo studioso Marco Maria Gazzano, l’artista ed esponente del movimento Nam June Paik, indicò come primo evento Fluxus della storia il tentativo di installazione dei cavi di telecomunicazione atlantici per collegare Washington a Londra nel 1880. Come racconta Paik: «Le navi dovevano incontrarsi nell’oceano e “darsi la mano” per attaccare i rispettivi cavi (…) Ma quando stavano per congiungersi, una delle due parti, credo quella americana, perse i propri cavi e il tanto atteso evento sfumò. Andarono così perduti 4000 km di lavoro. Questo episodio lo considero veramente un evento Fluxus: la perfezione che diventa errore, che si trasforma in errore. Arrivare alla fine e dover ricominciare dall’inizio.» Credo che Paik avrebbe apprezzato il filmato di laurea di mia zia.

Un altro aneddoto su Fluxus, invece, me l’ha raccontato direttamente Gazzano durante uno dei pomeriggi di studio e di lavoro nelle aule del Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre. Il protagonista stavolta è lo stesso Paik e l’episodio racconta la genesi del tutto casuale della sua prima opera di videoarte, che poi è anche la prima opera di videoarte in assoluto. Si dice che Paik fosse uscito per comprare la prima videocamera amatoriale portatile messa sul mercato dalla Sony, la Porta Pack, e che durante il tragitto in taxi per tornare a casa, rimase bloccato nel traffico generato dal corteo per l’arrivo di Paolo VI a New York. Paik trasformò l’imprevisto nel suo primo filmato con il dispositivo portatile e, la sera stessa, presentò la registrazione al pubblico di un evento che si stava tenendo a Soho. Fluxus.

Oggi non c’è niente di innovativo nell’atto di registrare un qualsiasi evento mentre ci si annoia nel traffico o si cammina tra la folla, ma non per questo mi sento di affermare che esista una differenza qualitativa tra l’attrazione che provava Paik nei confronti delle possibilità racchiuse in un telecamera e la nostra inclinazione alla documentazione digitale della realtà, anche se curata in un feed social. Certo, non possiamo negare la privatizzazione degli spazi in cui condividiamo le nostre immagini, né il fatto che oggi, la stessa costruzione di nuovi linguaggi intermediali a cui ambiva Paik, nel migliore dei casi, è un ottimo post su Tumblr. Ma se proviamo a dimenticare per un secondo l’esistenza delle Big Tech, il desiderio di registrazione e manipolazione della realtà attraverso lo strumento tecnologico è ancora un istinto che proviene dal basso. Quello che abbiamo perso, piuttosto, è lo spirito artistico con cui farlo, e per artistico intendo proprio Fluxus.

La sperimentazione tecnologica e la costruzione di un concetto di arte più ampio sono stati certamente due elementi centrali della corrente neo-Dada, così come la capacità di comprendere l’importanza di un linguaggio cross-mediale, che dalla poesia e le arti visive si estendesse al design e alla pianificazione urbana. Ma l’eredità più importante di Fluxus, l’insegnamento che dovremmo esercitare ancora oggi, per me risiede nello spazio in cui i suoi membri decidevano di operare, una zona liminale nascosta nelle pieghe della quotidianità che, attraverso l’happening, veniva costantemente occupata, svelata, riformulata. È in quella zona che si generava significato e, al tempo stesso, lo si metteva in discussione.

Quando nel 1969 Jud Yalkut presentò le sue riprese della performance alla Judson Church di Paik, Steve Young e altri artisti, il pubblico non si trovò a guardare una fedele documentazione degli eventi, ma una contraffazione della realtà, in cui le esibizioni si fondevano al contributo autonomo della cinepresa, in un mix di zoom, sovrapposizioni e giochi di luce. L’opera, che non a caso si intitolava Some Manipulations, esercitava una delle pratiche fondamentali del movimento: esaltare la precarietà dell’esperienza, mettere in luce l’illusione del controllo insita nella riproduzione tecnologica, non come critica, ma come possibilità di creazione. Nell’epoca dei creator, abbiamo dimenticato l’importanza di coltivare quella possibilità, di manipolare la realtà per ridiscutere i significati invece che per adempiere all’ultima tendenza social.

Fluxus è stato uno degli esperimenti più interessanti e preziosi, quantomeno in Occidente, di arte come comunicazione e, quindi, di vita come comunicazione, laddove comunicare non significava informare, ma incontrarsi a metà strada per tendere i cavi, muoversi nelle cose stando nel mezzo, esserci in un modo e poi non esserci più. «Fluxus è morto, eppure è ancora qui» spiegava l’artista americano Al Halsen nel 1990 commentando la fine del movimento. In quella stessa occasione Halsen disse un’altra cosa interessante, ovvero che Fluxus si era disperso anche perché aveva finito per trasformarsi in un inside out joke, un gioco che ha consumato sé stesso a forza di ripetersi, un happening che ha definitivamente confuso i propri confini con quelli della realtà, un atto perfetto che si è trasformato in errore. Ancora una volta, non c’è niente di più Fluxus.

Questa newsletter, la mia ultima del 2022, è dedicata a Marco Maria Gazzano, docente e mentore scomparso quest’anno, i cui insegnamenti precisi e gentili hanno cambiato il flusso della mia vita in modi di cui ancora continuo a stupirmi. Se questo sia Fluxus o meno non so dirlo, ma continuo a ringraziarlo tutti i giorni per avermi dato l’occasione di acquisire un nuovo sguardo sulle tecnologie, mostrato che amare caparbiamente una materia è un atto tanto romantico quanto doloroso e, in ultima istanza, permesso di scoprire che Global Groove è una delle mie cose preferite di sempre. Grazie prof.

Noi, invece, ci sentiamo nel 2023.