#3 Immaginario algoritmico

Una lista di letture (e riflessioni) sulla vita ai tempi delle piattaforme

Ciao! Stavo preparando un piccolo essay su un tema che mi appassiona molto quando una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di avere il covid, oltre che una pesantissima ageusia (che per me è la definizione esatta di punizione divina). Questo vuol dire che l’essay ve lo faccio leggere fra due venerdì, mentre oggi facciamo una cosa diversa, ovvero una bella lista di libri da leggere e/o regalare partendo da un argomento semplice semplice: la vita ai tempi delle piattaforme online.

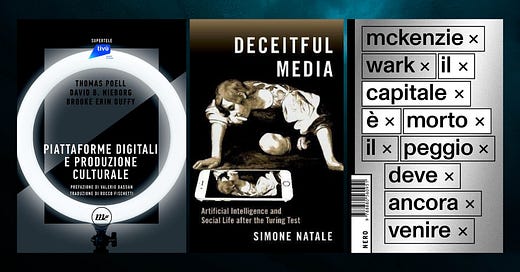

Il punto di partenza di questa lista è un saggio edito da minimum fax che presenterò (se il tampone vuole) con Valerio Bassan e Claudio Riccio da Sparwasser, a Roma, martedì 13 dicembre. Il titolo è Piattaforme digitali e produzione culturale ed è un’indagine condotta da tre accademici e docenti di media digitali sulle dinamiche che dominano la creazione e la distribuzione di contenuti culturali in quei mondi complessi e opachi che sono le grandi piattaforme del web, da Facebook a TikTok, da Spotify a Instagram.

La cosa che mi è piaciuta di questo testo è che in ogni analisi affrontata dagli autori ho ritrovato un legame con alcune delle letture più importanti che ho fatto negli ultimi due anni. Per questo, nella newsletter di oggi voglio condividere con voi una selezione di quelle che ritengo più rilevanti per il dibattito sui temi del lavoro, della creatività e degli algoritmi sulle piattaforme. Consideratela una riflessione sul tema per tappe, in cui ogni step è una lettura che potete fare insieme al saggio di minimum fax, oppure come un piccolo starter kit per navigare l’argomento e per approfondirne gli aspetti più salienti. Magari tra questi titoli troverete il regalo di Natale perfetto per la vostra persona tecnoscettica preferita (o siete voi quella persona?), magari li avete già letti tutti e volete consigliarmene altri, perché no. Iniziamo.

Vorrei partire dalla questione algoritmica perché penso che sia quella affrontata, il più delle volte, in maniera confusionaria e scivolosa, tra toni apocalittici e slanci ottimistici che rasentano l’isteria. Uno dei motivi per cui questo accade ha a che fare con quello che nel saggio di Poell, Nieborg e Duffy viene definito immaginario algoritmico, una nozione coniata dall’accademica Tania Bucher per descrivere i modi in cui le persone cercano di dare senso alle interazioni con gli algoritmi nella vita quotidiana, costruendo interpretazioni personali su cosa siano e come funzionano.

Se nel discorso sulla produzione culturale questo concetto è importante perché mette in luce i modi in cui siamo costretti a creare contenuti sulla base di logiche del tutto immaginate o appena intuite, per Simone Natale la questione è molto più ampia. Deceitful Media: Artificial Intelligence and Social Life after the Turing Test racconta come, sin dalle prime sperimentazioni di Turing, il rapporto tra esseri umani e macchine (e quindi anche IA) sia stato fortemente caratterizzato dalla tendenza, da parte dei primi, a proiettare sulle seconde le stesse regole sociali e le stesse interpretazioni identitarie che dominano le interazioni umane. Ovviamente il discorso è molto più complesso di così, ma Natale mostra come quella che lui definisce banal deception, ovvero una forma di inganno talmente sottile e poco plateale da sapersi perfettamente insinuare nella nostra quotidianità, sia il principio fondante del nostro modo di vedere l’algoritmo, e che l’inganno è largamente partecipato e alimentato da noi stessi. Insomma, cosa dice di noi il fatto che vogliamo credere che le macchine siano intelligenti o che abbiano una qualche personalità?

Quando proviamo a costruire un contenuto seguendo quelle che pensiamo siano le regole auree per ingraziarci il codice, o sperimentiamo tattiche per depistare e fuorviare l’apprendimento automatizzato, a tutti gli effetti stiamo producendo significato sociale, consolidando l’idea che ci sia davvero qualcuno dall’altra parte a osservare le nostre mosse, pronto a rilanciare con uno scacco matto. Onestamente penso che sia molto romantico, ma credo anche che affinare la nostra consapevolezza sull’IA e sui meccanismi retorici che ne supportano il progresso sia un passo fondamentale per capirci davvero qualcosa. D’altronde, come ha affermato una volta il Senior Producer della BBC Henry Cooke: «There is no such thing as Alexa».

Un altro elemento portante del discorso sul rapporto tra piattaforme digitali e produzione culturale è la creatività. Personalmente penso che sia un tema molto sottovalutato quando parliamo di modernità digitale. La creatività, infatti, viene spesso trattata come una skill oggettiva, ma la mia idea è che rappresenti uno dei fattori magici che vincola il nostro rapporto alle piattaforme digitali. Da un lato è sicuramente uno strumento della banal deception, dall’altro è esattamente ciò che ci porta ad abbracciare tutte quelle innovazioni tecnologiche che promettono di abilitare interazioni tra utenti e di valorizzare l’espressione personale. Come spiegano anche Poell, Nieborg e Duffy, infatti, la possibilità di dare vita a nuove forme di creatività vernacolare, individuale o partecipata, è sempre stata uno stimolo per gli utenti a popolare nuove piattaforme e arricchire la loro offerta con format e contenuti prodotti dal basso, tutto in nome della possibilità di essere creativi e di farlo sotto la bandiera della democratizzazione degli strumenti e delle forme d’espressione. Sul tema, consiglio la lettura di Against Creativity di Oli Mould, perché - anche se non tratta specificatamente il rapporto tra creatività e piattaforma - analizza molto bene il legame che la prima intrattiene con il capitalismo, costruendo un percorso che dalle tech companies abbraccia temi come la gentrificazione, l’austerità e l’abilismo. Secondo Mould, il capitalismo si è appropriato della creatività e l’ha trasformata nel perfetto cavallo di Troia per insinuarsi in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata rendendo il suo ingresso appetibile, se non incoraggiato. A questo punto, la sfida che lancia Mould è quella della ricerca di una creatività non transazionale, in quanto libera da ogni forma di monetizzazione e - quindi - di coercizione. Con il Web3 all’orizzonte non mi sembra un obiettivo facilissimo, soprattutto nel momento in cui molti di noi contano proprio sulla creatività per mantenersi economicamente. E quindi? Quindi passiamo al prossimo libro.

Su questo saggio sarò un po’ più veloce, se non altro perché poi se smettete di aprire le mie newsletter vuol dire che me la sono cercata. Il motivo per cui chiamo in causa Il capitale è morto. Il peggio deve ancora venire di McKenzie Wark non riguarda tanto il fatto che il capitale è morto, quanto il fatto che Wark fa una cosa che dovremmo fare tutt* più spesso: riflettere sulla coscienza di classe nel XXI secolo. Per lei, farlo significa evolvere i concetti di capitalismo e proletariato in vettorialismo e hacker, individuando due nuove classi pronte a sostituire le categorie marxiste. Ora, non voglio star qui a discutere sulla possibilità di adottare trasversalmente questa teoria, ma credo che nella dialettica tra classe creativa e classe hacker possa succedere qualcosa di interessante: entrambe producono nuovo contenuto e nuovo significato da zero, solo che la prima lo fa in maniera sempre più asservita e prevedibile, mentre la seconda sfrutta una conoscenza specialistica per creare sovversione, generare caos e costruire nuove strategie di riappropriazione. Allora - tornando a Oli Mould - secondo me la sfida potrebbe essere: come rendere la cultura hacker una pratica di creatività non asservita veramente democratica senza il rischio che diventi l’ennesimo strumento ribrandizzato del capitalismo? Tocca capirlo.

Chiudiamo con gli essenziali per parlare di piattaformizzazione e di come quest’ultima stia trasformando il nostro modo di vivere e lavorare. I testi di Evgeny Morozov e Nick Srnicek sono un po’ dei must-have (il primo introduce l’idea di soluzionismo tecnologico, ovvero la convinzione che ogni problema della vita umana possa essere risolto attraverso l’invenzione di un’app o l’adozione di una nuova soluzione digitale; il secondo è praticamente l’ABC della nascita e dell’evoluzione delle piattaforme). I tre testi che trovate sopra, invece, sono dei saggi molto preziosi sulle nuove forme di lavoro nell’epoca delle piattaforme, dal ghost working al micro e passion working. Tutti e tre inquadrano il problema andando oltre la prospettiva della sostituzione del lavoro umano ad opera delle macchine per guardarne, invece, l’attuale trasformazione in lavoro a servizio o a sostegno dell’algoritmo.

In particolare, il testo di Casilli fornisce un’ottima chiave di comprensione dei meccanismi dietro questo cambiamento, mentre quello di Aloisi e De Stefano è un manuale fondamentale per approcciare al discorso da un punto di vista giuslavorista (se vi interessa, io e Edoardo Vitale li abbiamo intervistati in questa puntata del podcast Il lavoro non ti ama). Infine, Ghost Work di Mary L. Gray e Siddarth Suri è uno dei miei testi preferiti sul tema del lavoro sulle piattaforme perché unisce la prospettiva storica e concettuale sullo sviluppo di questo tipo di mansioni a un inquadramento delle possibili soluzioni (non solo giuridiche, ma anche tecnologiche e sociali) per dare dignità a questa classe lavoratrice di cui facciamo tutti parte, anche se in misura diversa.

Ora, il domandone è: se siamo sempre più al servizio delle macchine, con cui intratteniamo un rapporto di interdipendenza e banal deception, in un sistema piattaformizzato che alimentiamo con la nostra creatività e con l’incessante produzione di contenuti culturali grazie ai quali, per di più, sopravviviamo economicamente, come ne usciamo?

Spero di aver fornito qualche spunto per parlarne. Ci vediamo il 13 dicembre al Pigneto o ci sentiamo fra due venerdì!