English reader? Click here to read Una goccia translated!

Ciao 👋

Ieri è uscita una delle mie cartoline preferite della serie che sto curando per

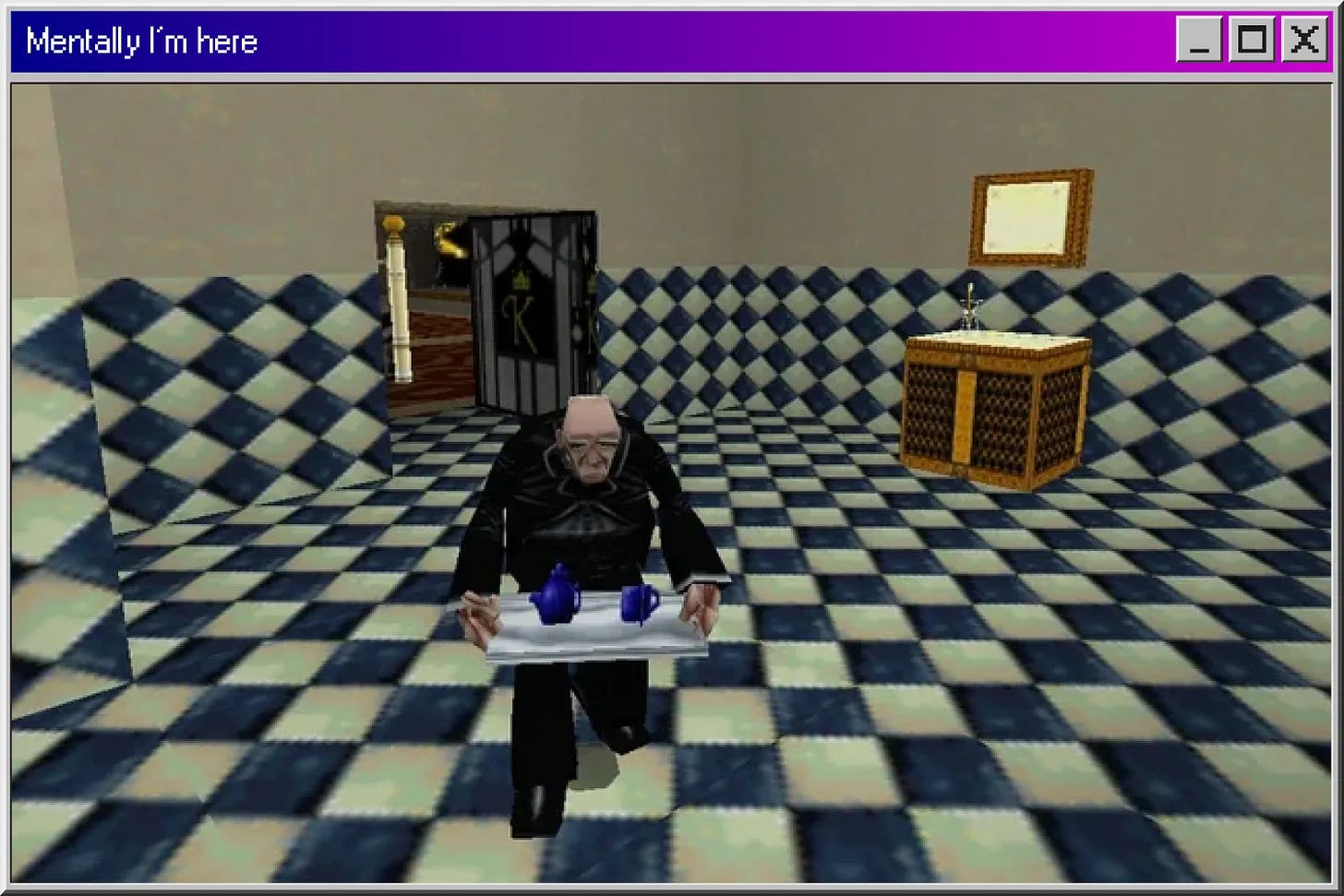

. Parla di un luogo virtuale caro, ma soprattutto di quel fenomeno difficile da spiegare per cui, a un certo punto, può capitare che si inizi a usare uno spazio in modi del tutto imprevisti rispetto alla sua progettazione. È quello che è successo negli anni Novanta dentro Tomb Raider, nel livello dedicato alla tenuta residenziale della famiglia Croft. C’è di mezzo una cella frigorifera. E un maggiordomo.Di seguito, invece, una nuova edizione della newsletter.

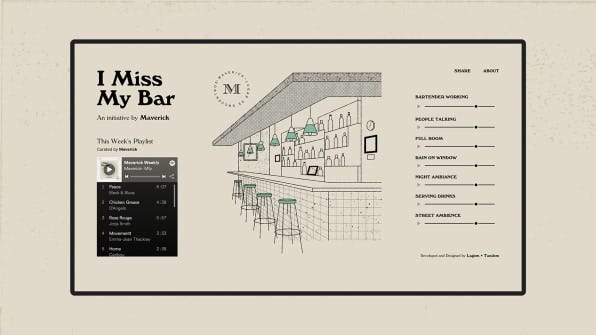

I Miss My Bar è un sito che non esiste più, ma a cui mi capita di ripensare spesso. Mi ricorda il lockdown, in occasione del quale era stato progettato, quando i bar erano chiusi e la vita di città sembrava essersi cristallizzata in un tempo sospeso. Soprattutto, però, mi ricorda i luoghi che frequentavo prima di tornare a vivere nel quartiere-dormitorio in cui sono cresciuta: piccoli punti di riferimento quotidiani che ora iniziano a sfilacciarsi nella memoria, sostituiti dai paesaggi rarefatti della periferia e dai saltuari tentativi di socialità in anonimi locali ai margini della città.

I Miss My Bar era un sito semplice, ma d’effetto: al centro dell’interfaccia, il profilo stilizzato del bancone di un bar; sui lati, invece, una serie di cursori per riprodurne l’ambiente sonoro e restituire la sensazione di trovarsi dentro un locale in piena attività: il tintinnio delle stoviglie e dei bicchieri, il brusio delle conversazioni in sottofondo, il rumore del traffico oltre la finestra, il suono ovattato della pioggia sui vetri. Ogni elemento era isolato e regolabile, come se la nostalgia potesse essere modulata a proprio piacimento, il ricordo reso malleabile per assecondare una specifica esigenza interiore.

Come dicevo, oggi I Miss My Bar non esiste più: era una campagna pubblicitaria del Maverick, un bar di San Pedro Garza García, in Messico, realizzata in collaborazione con due studi di design locali. Con la fine del lockdown, il progetto ha perso la sua funzione ed è stato chiuso. Altri spazi virtuali ne hanno raccolto l’idea, reinterpretandola.

Qualche esempio: I Miss My Office riproduce i suoni di un ambiente lavorativo visibilmente romanticizzato, in cui le stampanti emettono un rassicurante rumore bianco e le chiacchiere dei colleghi sono sempre gentili, mentre I Miss My Cafe ricalca fedelmente l’interfaccia del Maverick, integrando però strumenti pensati per aumentare la concentrazione, come un timer personalizzabile e un planner giornaliero per definire i propri obiettivi. Lo stesso approccio viene replicato da I Miss My Library, attraverso cui si può tenere sotto traccia la propria to-do list, cullati dal crepitio di un caminetto acceso e dal fruscio ritmico di pagine che vengono sfogliate in sottofondo – un’atmosfera perfetta, rovinata solo dall’inspiegabile scelta di simulare il suono di qualcuno che scrive su un iPad: neppure online, a quanto pare, ci è concesso il piacere di immaginare il ticchettio di una macchina da scrivere. La lista continua con variazioni sul tema, tutte ambientate in luoghi molto simili tra loro: bar e coffee shop, biblioteche e università, spazi pubblici o semi-pubblici ritratti in una veste ideale, intima e ospitale.

Molti degli spazi virtuali nati sull’onda di I Miss My Bar appartengono in realtà a una categoria ben precisa: quella degli ambience video pensati per favorire la produttività. In parte sono figli della stessa logica delle lo-fi radio: loop sonori che accompagnano il lavoro, lo studio, la navigazione online. Ma qui l’approccio cambia: si tratta di esperienze digitali che ricostruiscono luoghi reali – bar, biblioteche, caffetterie di quartiere – estrapolandone specifici elementi sensoriali e restituendoli in forma elettronica, isolata e idealizzata. Quello che ci viene offerto non è uno spazio in cui fare esperienza – che sia anche solo il ricordo di un posto familiare – ma una colonna sonora interattiva da abitare con la mente. Tutto concorre a creare un altrove accogliente e immaginario in cui sentirsi protetti. I miss my bar, sì, ma non per socializzare – per concentrarmi, lavorare, rispondere alle mail, perpetuare il desiderio di ordine e tranquillità in un ambiente schermato dall’ostilità della vita reale. Il rumore di fondo del lavoro, del consumo e della vita altrui si riduce a una traccia sonora lontana, disattivabile a piacere.

Come racconta un articolo di Inside Hook, che analizza la diffusione di queste esperienze virtuali a partire dalla pandemia, il successo degli ambience video che simulano bar e librerie sembra essere direttamente proporzionale da un lato alla scomparsa dei cosiddetti terzi spazi — luoghi di socialità informale che esistono al di fuori della casa e del lavoro — dall’altro alla crescente difficoltà di accedere a quelli che esistono ancora. Una difficoltà che ha spesso a che fare con fattori concreti come la distanza e la spesa economica.

Prices at places like coffee shops, bars and restaurants have all been on the rise, and given today’s economic climate, it’s not a complete shock to say people — and not just young adults — are having a hard time keeping up. These videos are, in a way, another form of experiencing these third places without actually having to spend the money and go in person.

Il tema della scomparsa dei terzi spazi è tornato recentemente al centro del dibattito, soprattutto online, dove molti siti d’informazione segnalano la crescente difficoltà di trovare luoghi d’incontro capaci di generare senso di appartenenza. Ne avevo già scritto tempo fa in una newsletter, citando la definizione proposta dal sociologo Ray Oldenburg nel suo saggio The Great Good Place:

Secondo Oldenburg, il concetto di terzo spazio include luoghi pubblici quali parchi, centri sociali, biblioteche comunali e mercati, oltre a piccoli esercizi commerciali come caffè, pub, librerie e teatri. Ciò che distingue un terzo spazio, però, non è semplicemente la sua accessibilità al pubblico, ma il tipo di atmosfera e di partecipazione che è in grado di attivare: sono spazi terzi tutti quelli che favoriscono un arricchimento sia personale che collettivo, in grado di assicurare un coinvolgimento inclusivo senza barriere economiche o vincoli di affiliazione e di rappresentare un territorio neutrale capace di accogliere persone profondamente diverse tra loro.

Un anno fa, mentre scrivevo, riflettevo sulla nascita di terzi spazi surrogati: ambienti digitali o ibridi sostenuti dalla logica di un’economia emergente online, dove la ricerca di nuove connessioni sociali viene trasformata in un servizio, spesso a pagamento. Rientrano in questa categoria le app che promettono di reinventare il concetto di vicinato attraverso chat di prossimità ed eventi geolocalizzate; i club privati (a Londra uno di questi si chiama, senza mezzi termini, Third Space); le piattaforme di socializzazione in cui l’idea di comunità è costantemente mediata e filtrata.

Ma se questo modello resta problematico, rischia di esserlo – almeno in parte – anche il terreno su cui proviamo a costruire una critica o una possibile alternativa. Durante la pandemia, la perdita di un rapporto diretto con lo spazio materiale e la ricerca di simulacri virtuali ha favorito la nascita di un’estetica del terzo spazio: un immaginario rassicurante, svuotato degli aspetti più complessi della relazione fisica. E se da un lato questo ha prodotto forme di presenza simbolica, utili come palliativi quotidiani o persino funzionali alla produttività, dall’altro ha contribuito al progressivo sviluppo di uno sguardo distorto ed estetizzante, che riduce lo spazio a rappresentazione, dimenticando le condizioni vive e materiali che lo rendono parte di una comunità. In un approfondimento del Guardian sulla riscoperta da parte della Generazione Z delle biblioteche pubbliche, un ragazzo intervistato mette in luce proprio quanto il legame tra terzo spazio ed estetica sia diventato radicato.

“I want to cultivate an aesthetic when I go to the library,” the 20-year-old Cooper Union art student said. “And, honestly, I dress up to see if someone will come up to me and say hi.”

Quando il problema non è più (o soltanto) la sostituzione dell’ambiente digitale a quello materiale, resta comunque da affrontare una questione profonda, ovvero come il concetto stesso di socialità – e del tipo di interazioni che si coltivano in spazi accoglienti, nutrienti, interessanti – si stia trasformando per adattarsi alla connessione sempre più stretta tra identità, comunità ed estetica che internet ha contribuito a rafforzare. Non è una questione da affrontare con giudizi morali: la crescente importanza della dimensione virtuale – intesa anche come la capacità di astrarre le qualità sensoriali e materiali dell’esperienza fisica per tradurle in mood, vibes, core – è ormai parte integrante e ineludibile della cultura contemporanea occidentale.

Resta però fondamentale ricordare cosa Oldenburg individuava come tratto distintivo del terzo spazio: non solo un punto di riferimento per un quartiere o una comunità allargata, ma un luogo in cui si ha la possibilità concreta di incontrare persone che altrimenti non si incontrerebbero, di vivere interazioni informali che sfuggono alla logica del lavoro, della famiglia o del gruppo sociale di appartenenza. Esattamente l’opposto di ciò che propongono oggi molte tendenze, estetiche o interfacce digitali: ambienti costruiti per assecondare gusti e sensibilità collaudati, confermare identità selezionate e curate, restituire solo ciò che si desidera vedere, o riprodurre come nel caso di I Miss My Bar. In questo senso, il terzo spazio rischia di trasformarsi da luogo di apertura e incontro a rifugio personalizzato — non uno spazio da abitare, ma un’interfaccia estetica da replicare.

"la crescente importanza della dimensione virtuale – intesa anche come la capacità di astrarre le qualità sensoriali e materiali dell’esperienza fisica per tradurle in mood, vibes, core – è ormai parte integrante e ineludibile della cultura contemporanea occidentale."

Verissimo, sarei disonesto se non ammettessi che diverse esperienze piacevoli che ricerco e che vivo sono legate a/si rispecchiano in una 'vibe'. Non so se è un modo diverso di definire una propensione allo 'star bene' che c'è sempre stata, di certo, ma per lo più mi sembra una cosa nuova, proprio come evidenzi qui.